表題の「落としどころと優先順位」について

一級建築士の設計製図試験では、設計条件の整理後にプランニングをしていきますが、空間構成四要素の各要素と法規のせめぎ合いがあって、設計条件や建物用途から優先順位を決めて落としどころをつけてバランスをとりながら仕上げていきます。

このことについて私なりに具体的に言語化していきたいと思います。

※本ブログの内容は、全て私個人の見解です。

一部の内容は、Xスペースの#イチケン製図トーク10(R06.04.06)と重複します。

トーク後に加筆修正する場合があります。

[参考]空間構成四要素とは? → 過去の試験問題等 一級建築士試験「設計製図の試験」合格基準等について 採点のポイント (1)空間構成 に記されている①〜④の四要素のこと。

目次

落としどころ

まず、ここでいう「落としどころ」は、条件に沿ってバランスの取れた計画を時間内に作成するために、死守するところと諦めるところの決着をつける…”プランニングの着地点”というような感じです。

諦めるというのは語弊があるかもしれませんが、

例えば配置計画を理想的な100点にしたい。立体構成も理想的な100点にしたい。でも二つの要素を合わせて100点しか使えない。

となった時に、

配置計画は、条件で周辺環境から求められていることが多いので70点の計画

立体構成は自分の理想からすると微妙だけど減点要素がないから妥協して30点の計画

と配分する、というような感じでしょうか。

自分のイメージした「こうしたい」の点数が高ければ高いほど、しかも、それが試験元が求めているところと関係のない部分で出てしまうと、

よりプランニングが難しくなったり時間がかかってしまったりするのだと思います。

最初から割り切って、100点ある分を、試験元の要求を読み込み、どのように分配できるかという逆算する形が取れる方は「合格しやすいプラン」の作成が早いのかもしれません。

優先順位

ざっくり解説

続いて、優先順位ですが、前述の死守するところと諦めるところ・・先ほどの例の立体構成よりも配置計画を重視する、というのが優先順位にあたります。

例えでは点数の配分にしましたが、どちらに重きを置いて先に考えるか…ということも優先順位と言えると思います。

具体的に例えると

・屋上庭園の向きについて指定はないが南に向けたい

・指定はないがエントランスと車椅子駐車場を近づけたい

この二つをどちらも成立することは難しいとします。

建物用途にもよりますが、公共施設や実例建物からこの二つは後者の配置計画を優先すべきです。

もし建物用途や、条件に何らかの文言が含まれていたら、より優先度は明確になるでしょう。

令和3年の集合住宅や4年の事務所ビルなんかでも、似たようなせめぎ合いが生まれたと思います。

具体的な解説(合格事例)

私の令和3年の集合住宅について解説できればと思います。

参考:https://hlefyt.hatenadiary.org/entry/2021/10/17/195137#1209-プランニング

本試験のエスキス( 思考アウトプット付きエスキス)の真ん中左上部分を見ていただきたいのですが、

住戸の配列は、最初、I型から考えています。

それが、L型になって、最終的にはツインコリダになりました。

その時の思考を掘り下げていきます。

R03本試験のポイント

まず私は、以下の試験元から求められた採点のポイントとなる空間構成四要素について、それぞれを満たすためのプランを作成するように考えていました。

配置計画:駐車場の位置、住戸と店舗のアプローチの取り方

ゾーニング・動線計画:住戸とテナントの動線を分けること・プライバシーを確保すること

要求室等の計画:2階と基準階(3〜5階)の構成(I型・L型・ツインコ)、床面積(戸数指定がない)

立体構成:屋上庭園と共用室の位置、東西両側にある道路斜線をクリアしたプラン。

条件整理後のプランニング

プランニングでは、まず、住戸の配置パターンから考えました。

「住戸を南に向けたい」「向けるのが王道」だからI型からプランニングをし始めました。

ですが、I型は、コアを下ろした時に1階のゾーン・配置があり、うまいこと住宅部門のゾーン内に降ろせず、1階の計画に影響を及ぼしたのです。

また、2階・3階の住戸のタイプが異なり大きさが異なるので、綺麗に収まる方はI型よりもL型でした。

この住戸の配置パターンの計画は、空間構成の「要求室等の計画」や「立体構成」に影響するという認識を持っていました。

優先順位と選択

私は、要求室等の計画に当たる住戸の計画の優先度(全住戸南向き)を下げ、配置計画・ゾーニング・動線計画(アプローチ〜1階EVの位置)・立体構成(綺麗に納まる安定した構造)を優先しました。

詳細を述べていきます。

コマプラン作成時に住戸の配置パターンをL型で行こうとしましたが、実際にバイコマで入れてみると、バルコニーが道路斜線に干渉する事が判明。

ここで、ツインコリダにすることに決めました。時間がない中、優先順位は、「住戸配置のL型を貫く」よりも「検討した斜線・ウツワ(ウツワ:建築物の外形、以下同様。)・ゾーニングから決めた配置及び1階の計画を死守する」ことを選んだのです。

L型からツインコにしても、エレベーターの位置をほぼ変えずにプランニングできることは、コマプランで確認済みでした。

1階については、「テナント部門は外部から利用しやすい計画とするとともに、住宅部門との動線やプライバシーに配慮した計画とする。」という条件、敷地図の「駅」や道路幅の表記により

ファサード検討から住戸・テナントのアプローチ(駐車場の配置含む)〜ゾーニングを決定していました。

一方、住戸配置については、「どちらの方角にバルコニーを向けなさい」という条件はありません。

もちろん、南側にLD(リビング・ダイニング)を向けれれば一日を通して明るい空間になるでしょう。しかし、「南に向けること」とは書いておらず、「各住戸の居室は、通風・採光・遮音等、よりよい住環境を考慮した計画とする」と抽象的な文言しかありません。

上下階のプランを行ったり来たりしながら検討を進め、そして、優先すべきは、L型の住戸配置よりも配置及び1階のプランとして落としどころをつけたことが伝わりますでしょうか。

具体例その2

空間構成を優先して、室内の空間を後回しにする・・というタイムマネジメント、作図手順(戦略)も、製図試験の中で言うと、落としどころと優先順位に関わってくると思います。

これは、プランニングをする際に、普通の手順といえば普通のことですが、のめり込んでいると案外抜けてしまうんですよね。

また私の令和3年の集合住宅の事例ですが、

学習塾について、学習塾内のレイアウト(・・30m2程度の教室の4室以上の配置、60m2以上の放課後学習室の配置、受付及び事務室の配置)をコマプランやバイコマプランで考えず、最後に作図時に配置を考えながら書いていきました。これは、「室や空間があればいい」という考えだからです。ここに費やす時間は無いのです。

住戸内のプランも同様です。本試験では、この部分に割く時間を極限に減らすために実例の勉強をしますし、パーツ練習をします。

この内容については、事務所ビルにも、図書館にも共通します。

細かい部分・・住戸内のプランや学習塾内のプランでは、勝負は決まりません。

建物の大枠(骨格)に影響を及ぼす部分ではないからです。この点については、合格基準等の「採点のポイント」で明らかにされています。どこにも住戸内の計画、学習塾内のプランとは記載ありません。(参考:令和5年度一級建築士試験「設計製図の試験」合格基準等について)

誤った優先順位(不合格事例)

ここまで成功例の話をしていますが、私が不合格だった時の誤った優先順位についてお話ししておこうと思います。

令和元年12月 美術館の分館(ランク3)

再現図 → やまなみ令和元年12月再現答案(ランク3)/下書用紙(エスキス)

◾️自分が優先したこと

立体構成:屋上庭園を南に向ける。

ゾーニング・動線計画:多目的ホールを1階にする。展示は2階にまとめる。

◾️優先順位を下げたこと(妥協、まぁこれでいいか・・としたこと)

配置計画:車椅子利用者駐車場の位置

要求室等の計画・立体構成:全体の建物のバランス(2階がキツキツ、3階が屋根だらけ)

◾️本来優先すべきこと

配置計画:オープンスペースの計画や車椅子利用者駐車場の計画(移動等円滑化経路)

要求室等の計画・立体構成:建物のバランス

補足

自分が優先したことについて「こうしたい」と言う欲や「こういう空間・建物が素敵」と言うイメージ(屋上庭園を南にして南側のファサードを揃えたい。1階に多目的ホールを置きたい(公園やオープンスペースと繋げたい※設計条件にはない)、アトリエ関連諸室は2階にまとめたい、カフェは公園眺望を南・西の両方で取りたい※設計条件に両方と記載はない)が前に出てしまって、そのしたいことに合わせて周りを合わせていく(ウツワの大きさ(切り欠き部分)やボリュームバランス、アプローチの位置や駐車場の計画、多目的ホール・ホワイエの位置、コアの位置(ゾーニング・動線)・・)、部分から全体を作るようなプランニングをしていました。

通常のプランニング手順と真逆のことを、本試験ではしたのです。敷地消失現象・・と言ったりもしています。

先ほどの令和3年の合格事例とは逆で、一方通行のプランニングです。

優先順位が採点のポイントに沿っておらず、誤った方向でプランが着地してしまっています(落としどころをつけてしまいました)。

公共施設らしからぬ、本当に使いにくそうな建物になっています。

本来優先すべきことに記載した、全体の建物のバランス(全体的なゾーニング(特に1階の共用部門)、2階がキツキツ(共用部分(EVや吹抜け)の人溜まり(ホール)の空間がない)、3階が屋根だらけ、)については、条件として明確に求められているわけではなく、一般的なゾーニングやボリュームの計画(建築常識というやつでしょうか)になります。

配置計画についても「南・西の両側にカフェ・テラス、その上に屋上庭園を計画したい・・から導き出したウツワの形(切り欠き)に合わせた駐車場の配置」「この計画でいい」と誤った判断をしていました。

”普通はそんな勿体無い無駄の多い使い方しないよね、通路や駐車場の空間をまとめて取ればその部分は豊かにできるし(標準解答例①)バラバラに配置すればメリハリのない(そして法令(移動等円滑化経路)を守れない)計画になるよね。”

恐ろしいことに、この「普通」の感覚が本試験では消えてしまいます・・。

令和2年 高齢者介護施設(ランク4)

再現図 → やまなみ令和2年再現答案(ランク4)/下書用紙(エスキス)

◾️自分が優先したこと

◾️優先順位を下げたこと

要求室等の計画・立体構成:全体の建物のバランス(1階・配置がキツキツ、3階の屋根部分が多い)

◾️本来優先すべきこと

配置計画:採光を確保するために建物ウツワの配置を計画(居室が来る東・西・南側のヘリアキを確保する)

→自然と取れるウツワの大きさから居宅サービス部門は1階には計画できず、2階に上がってくる。3階に屋根はできない。

補足

令和2年は、上記の内容(採光)だけが不合格要因ではありません。条件整理ができておらず、そもそもプランニング手順がメチャクチャでした。(令和元年12月試験にも言えたことですが。。)

令和元年12月・令和2年の不合格事例の2つとも、法令違反をしています。(令和元年12月:移動等円滑化経路が取れていない、令和2年:採光が取れていない)

そもそものウツワの考え方が誤っていました。

当たり前のことですが、関係法令を抑えた上で、ウツワ・ボリュームの計画をしないといけません。

ただ、それがどうしてもプランニングしていくうちに、最初に検討・想定したラインから崩れる時があります。その時は、その計画で可能かを、かかってくる関係法令と相談しないといけません。

再度、確認すべき箇所なのに、その確認を怠ってしまう、その余裕が無くなってしまうのが本試験です。だからこそ、行ったり来たりして法令関係を含む与条件を満たすための検討ができるエスキスの確立や、優先順位を見誤らないために採点のポイントを整理しておくことが重要なのです。

ちなみに・・条件整理シートは、条件整理をしてからプランニングをしていく流れを徹底できるので、令和元年12月のように、部分的な箇所からプランをしていく癖を改善できました。

また少し蛇足ですが、令和2年は、何かに影響を受けたのか「エスキスを半分しか使わない」ということに妙なこだわりを持っていました。

半分しか使わないことが美徳のように勘違いしていました。

あくまでも、エスキス・下書用紙は、自分が合格するために本試験時に条件整理を行い合格できる(不合格にならない)プランを導き出すツールであること、そういった根本的で大事な存在意義を忘れてしまっていました。これは、長年受験していた弊害だと思っています。

まとめ

ちょっと寄り道が多かったですが、具体的な私の本試験を例にした解説は以上になります。

問題用紙を読み、条件整理してから実際にプランニングする際に、優先すべき内容の判断について、また、落としどころの付け方(プランニングの着地点)について、少しでも理解いただけましたでしょうか。

優先順位を高くするべき内容=試験元が求めている内容は、その求める分だけ、問題用紙に、何度も同じような文言が出てくるように丁寧に説明され、示されています。(熱量があるとも言えますでしょうか)

一級建築士の設計製図の試験では、問題用紙から試験元が求めていることを適切に見極めて、時間内に設計して作図して答えられるか?が問われています。

今一度、合格基準を振り返ると、ランク1は、

「知識及び技能」を有するもの

であり、

知識及び技能とは、一級建築士として備えるべき「建築物の設計に必要な基本的かつ総括的な知識及び技能」

であります。(参考:令和5年度一級建築士試験「設計製図の試験」合格基準等について)

”総括的な技能”・・時間内にまとめ上げる力が問われているとも読めると思います。

落としどころと優先順位について述べてきましたが、タイムマネジメント然り、プランニング然り、多くの要求事項に対して適切にまとめるための読解力や判断力というのが合格に直結してくると思いますが、それは実務でも責任がかかってくるところです。

一級建築士として総括的に適切に判断する力を試されているのです。

改めて、「建築物の設計に必要な基本的かつ総括的な知識及び技能」とは何か?考えてみても良いかもしれません。

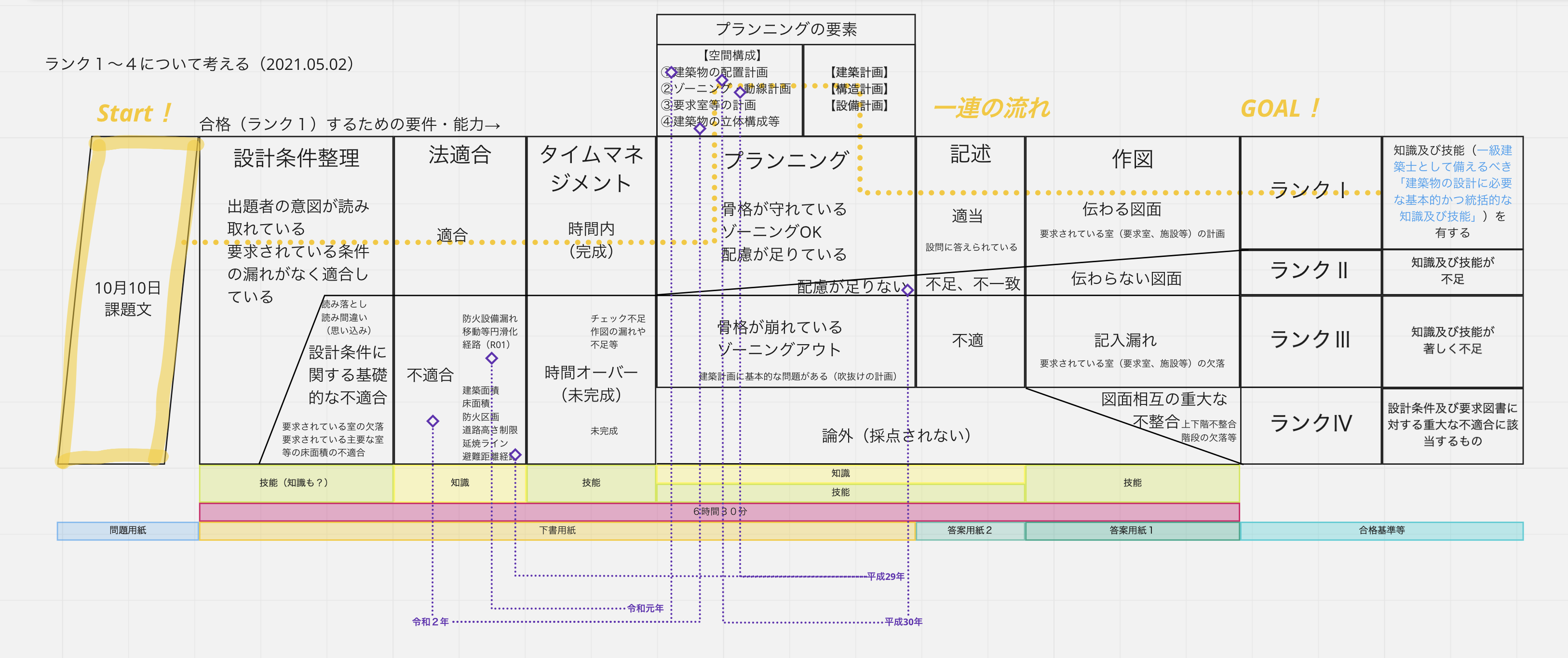

参考:ランク1〜4について考える

長くなりましたが、最後までおつきあいいただきありがとうございました。

質問はX(Twitter)のDMへお願いします。

返信にお時間かかることがありますのでご了承ください。

一級建築士を志す皆さまを心より応援しております。

やまなみ